最近,“一家5口4人感染幽门螺杆菌,爸爸查出早期胃癌”的新闻上了热搜,评论区全是焦虑:“原来Hp这么毒!”“必须全家分餐+立刻杀菌!”

作为消化科门诊最常被问到的细菌,幽门螺杆菌(简称Hp)这几年几乎被贴上“胃癌元凶”的标签。但你可能不知道——这个让你害怕的细菌,其实已经和人类做了至少几万年的“老邻居”;它的致癌风险被放大了;而盲目杀菌,反而可能给身体惹新麻烦。

今天咱们就用大白话,结合中国、日本、欧美最新指南和权威研究,聊聊这位“胃里的老住户”,到底该不该“赶尽杀绝”。

一、Hp不是“外来户”:它和人类一起从非洲走到现在,已经住了几万年

很多人以为Hp是现代才出现的“新细菌”,其实它比你想象的“老”得多。

1. 几万年前,它就跟着人类祖先“闯世界”了

2016年,科学家在以色列一处1.1万年前的古人类遗址里,发现了一颗牙齿化石。通过检测,牙齿上的牙结石竟藏着Hp的DNA——这是目前找到的最早“Hp感染证据”。

更神奇的是,后续研究发现:Hp在全球的分布,和人类“走出非洲”的迁徙路线几乎一模一样。比如非洲人、亚洲人、欧洲人感染的Hp菌株,基因差异和人类祖先的分支完全对应(就像“家人长得像”)。这说明:Hp很可能跟着第一批走出非洲的人类,一起扩散到了全世界。

2. 它早就成了胃微生态的“老住户”

以前人们觉得胃里“无菌”,现在才知道,胃里其实住着一堆微生物。Hp就是其中最“资深”的成员之一,占比能达到30%-50%。

它为啥能住下?因为它会分泌一种叫“尿素酶”的东西,能把胃里的胃酸变成无害的氨,给自己“造了个舒服的小窝”。同时,它还会“呼朋引伴”——帮其他能扛胃酸的细菌在胃里扎根。换句话说,Hp不是“入侵者”,更像是胃微生态的“老住户”,和其他细菌一起维持着胃里的平衡。

二、Hp和胃癌:不是它一个人干的,是“多人合伙”搞事情

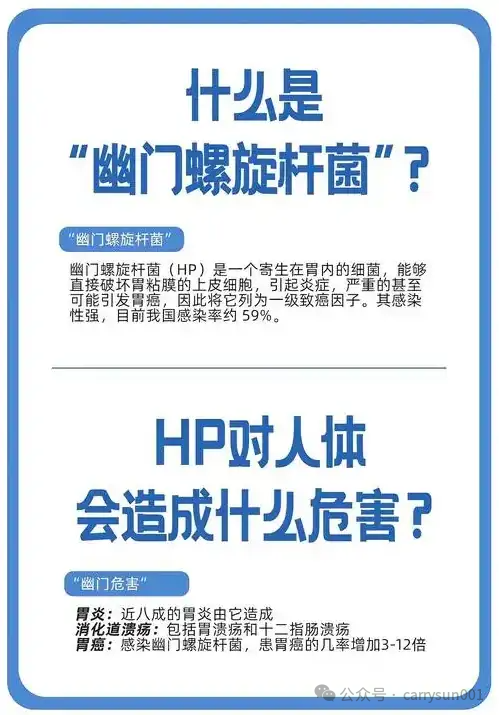

Hp被世卫组织列为“1类致癌物”,确实和胃癌有关。但胃癌的发生,更像一场“多人合伙”的慢性病,Hp只是其中一个“帮凶”。

1. Hp怎么“助推”胃癌?

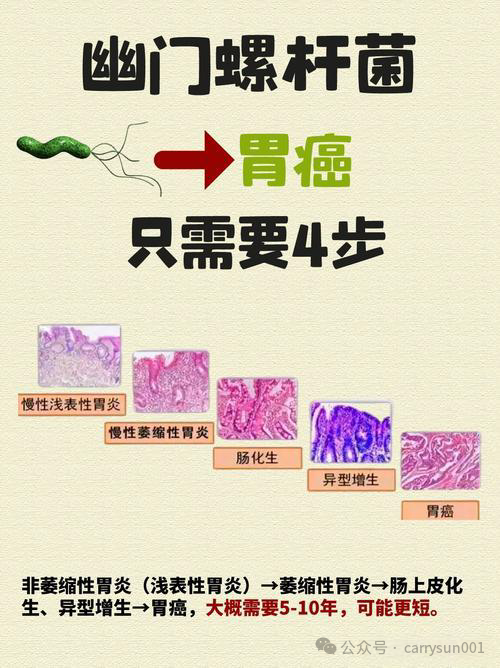

Hp感染后,会慢慢破坏胃黏膜:它会释放一些“坏东西”(比如CagA、VacA),让胃黏膜发炎、受损。如果这种炎症持续几十年,胃黏膜就会慢慢“变样”——从正常黏膜变成萎缩、肠化生,最后可能发展成胃癌。这个过程叫“Correa级联反应”(简单说就是“一步步变糟”)。

2. 胃癌是“合力作案”,Hp只是其中一环

但Hp绝不是“主犯”。《欧洲Hp研究组共识》明确说了:胃癌要发生,得“Hp感染+环境+基因”一起凑才行。比如:

吃太咸、总吃腌菜(直接伤胃黏膜);盐!盐!!盐!!!

抽烟、喝酒(增加胃里炎症);

家里有胃癌遗传史(基因自带“易感性”)。

打个比方:Hp就像“油门”,踩下去会让胃癌风险加快,但如果没有“路滑”(环境差)、“车本身有问题”(基因不好),光踩油门也不会出事。

三、Hp怎么传播?

家庭聚集≠一定“口口传”,分餐有用但不用恐慌

“我妈有Hp,我肯定被传染了!”“必须用公筷,不然全家人都得感染!”——这种担心很正常,但Hp的传播没你想的那么“厉害”。

1. 家庭里容易传染,但不是只有“口口传”

研究发现,Hp感染确实有“家庭聚集性”(比如爸妈有,孩子也容易有)。但这不代表一定是“共用餐具”传的——可能和共用牙杯、亲吻、妈妈嚼饭喂孩子(现在很少了)有关。

2. Hp在体外活不久,餐具不用“高温消毒”

好消息是:Hp特别“娇气”。在干燥环境下,它活不过2小时;在自来水或洗干净的餐具上,24小时就没活性了。所以只要餐具洗干净、晾干(或者放消毒柜),根本不用特意用开水烫。

3. 分餐是“降低风险”,不是“必须强制执行”

基于家庭聚集性,分餐(用公筷、独立餐具)能减少唾液交叉污染,确实能降低传染概率。但它没法100%阻断(比如母婴哺乳、共吃没煮熟的食物还是可能传)。所以分餐是“更安全”的选择,不用因为怕传染就搞得全家紧张。

四、口腔里的Hp和胃里的没关系,杀HP牙膏是智商税

“我胃里有Hp,肯定是刷牙没刷干净!”“买杀HP牙膏,就能根治!”——这类说法别信,科学证据不支持。

1. 口腔Hp≠胃Hp

研究发现:30%的人胃里有Hp,口腔里也能检测到;但也有很多人口腔Hp阳性,胃里却干干净净。这说明:口腔Hp可能只是“住客”,和胃里的Hp没关系,更不是胃感染的“源头”(《临床微生物学杂志》研究)。

2. 杀HP牙膏没用,别花冤枉钱

目前没有任何权威指南推荐“杀HP牙膏”。牙膏里的成分(比如乳铁蛋白、益生菌),根本穿不过牙菌斑到达胃里,杀不死胃里的Hp。就算杀了口腔里的Hp,也没法防胃感染或复发。

简单说:口腔Hp不用管,更别指望牙膏“根除”。

五、孩子和老人:这俩人别随便杀菌!

“孩子体检有Hp,要不要治?”“爷爷80岁了,有胃炎,必须杀菌吗?”——这两类人的Hp治疗,一定要谨慎。

1. 14岁以下孩子:没症状不用查,更别轻易杀

《中国儿童Hp感染诊治共识》明确说了:14岁以下孩子,没消化道症状(比如胃痛、反酸)或胃癌家族史,不用常规查Hp。就算查出来阳性,也只在3种情况下才需要治:

得了胃溃疡、胃淋巴瘤;

一级亲属(爸妈、亲兄弟姐妹)有胃癌,且胃黏膜已经萎缩/肠化生;

长期吃阿司匹林等止痛药。

为啥不建议随便杀?一是孩子感染大多没症状,反而可能帮免疫系统“练兵”(研究显示:儿童期感染Hp,长大后支气管哮喘风险更低);二是孩子肝肾功能没发育好,抗生素副作用风险更高。

2. 75岁以上老人:没大病不用杀,好处10年后才显

《美国老年Hp管理指南》说:75岁以上老人,没消化性溃疡、胃癌前病变等强适应症,不建议根除Hp。

原因有两个:一是Hp根除预防胃癌的好处,要等10年以后才看得见(《柳叶刀》研究);二是老人常合并高血压、糖尿病,抗生素可能伤肝肾,甚至引发拉肚子、肠道菌群紊乱。

六、哪些人必须杀?最新中国指南划重点(通俗版)

说了这么多“不建议”,那哪些人必须根除Hp?根据《第五次全国Hp感染处理共识(2023更新版)》,以下情况医生会强烈建议治:

有胃溃疡或十二指肠溃疡:不管现在犯没犯,杀了Hp能降低复发和穿孔风险;

得了胃淋巴瘤(MALT):杀了Hp,部分患者的肿瘤能缩小甚至消失;

一级亲属有胃癌,且胃黏膜已经萎缩/肠化生:提前干预,降低胃癌风险;

长期吃阿司匹林等止痛药:杀了Hp,能减少胃溃疡风险;

早期胃癌术后:降低以后再长胃癌的概率。

其他情况(比如单纯消化不良、胃息肉)属于“可以考虑治”,不是必须。

总的来说,幽门螺旋杆菌并不是想杀就杀,最好去专门的消化内科HP治疗门诊就诊。

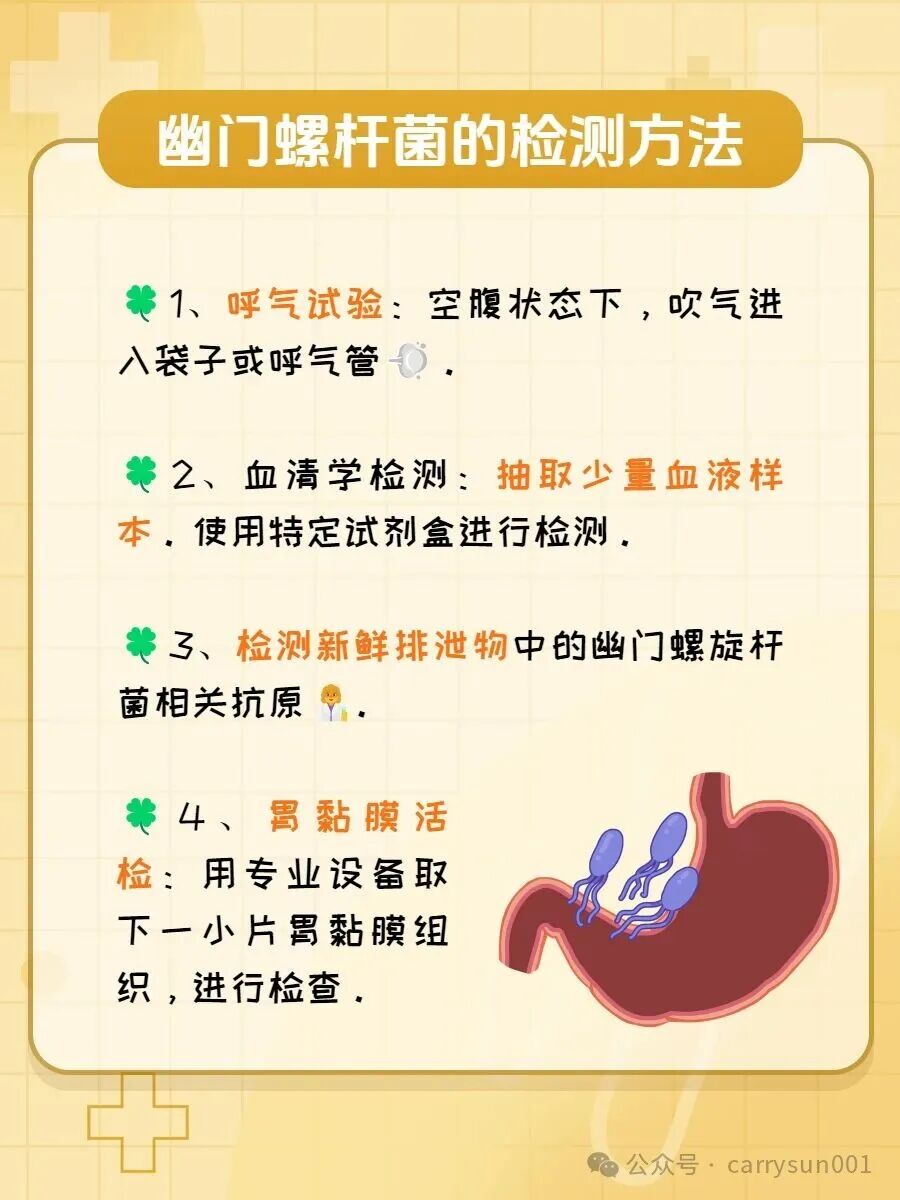

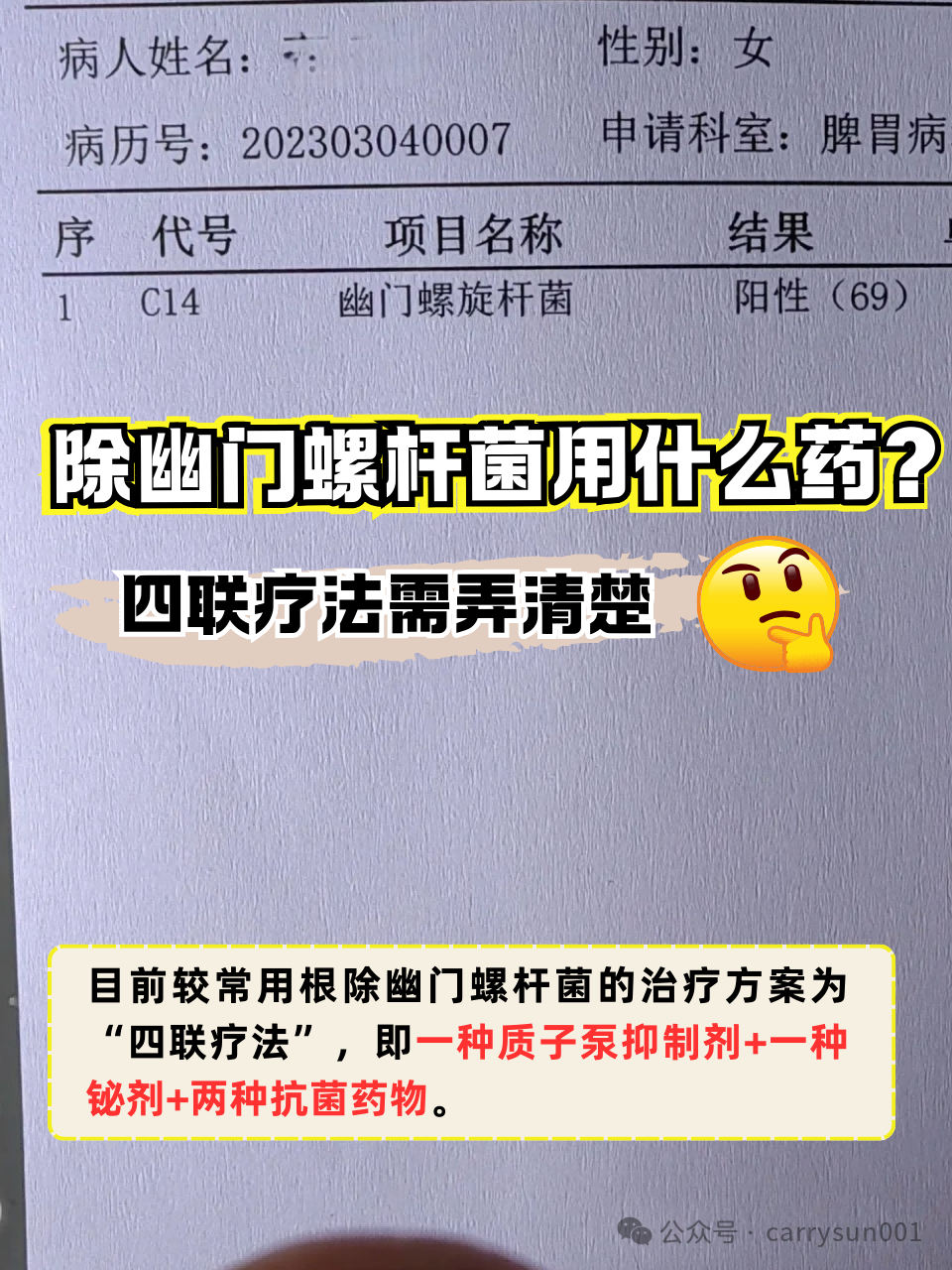

七、怎么杀菌?别自己瞎配药!去消化科专科门诊

Hp根除需要“四联疗法”:1种抑酸药+2种抗生素+1种铋剂,连吃10-14天。但自己买药杀,风险极高:

容易耐药:我国Hp对克拉霉素耐药率30%、甲硝唑60%,自己乱吃药,下次可能无药可治;

方案不对:比如青霉素过敏的人误用阿莫西林,会出危险;

副作用处理不了:比如吃抗生素后严重拉肚子、皮疹,自己不知道咋办。

《中华消化杂志》调查显示:自己吃药的根除率只有40%-50%,去医院专科门诊规范治疗,能达到85%以上。

记住:抗生素搭配是门学问,要根据当地细菌耐药率调整(比如南方克拉霉素耐药高,可能换呋喃唑酮),别自己瞎琢磨!

八、反复杀不死(“泥沼除菌”):别硬来,定期检查更重要

有些人杀3次以上都失败,医学上叫“难治性Hp感染”。这时候,强行继续杀可能弊大于利:

细菌耐药性越来越强,后面治疗成功率不到30%;

抗生素副作用累积(比如肝损伤、肠道菌群彻底乱了)。

《日本Hp指南》建议:难治性感染者,不如转为“监测策略”——每1-2年做一次胃镜+呼气试验,重点看胃黏膜有没有萎缩、肠化生。如果病变稳定,不用追求“根除”;如果进展快,再找医生想办法(比如联合益生菌、中药辅助)。

九、杀菌也有风险:别只看好处,副作用也得知道

Hp感染是坏事,但根除它也可能带来新问题。2023年《自然·综述·胃肠病学》总结了几个常见风险:

拉肚子、肚子胀:30%的人会有,因为抗生素破坏了肠道菌群;

反酸更严重:Hp本来能抑制胃酸,杀了后胃酸可能反流,尤其贲门松弛的人;

哮喘风险小幅上升:部分研究发现,成人杀菌后,哮喘发病率可能略高(和免疫调节变化有关);

肝肾负担:抗生素要靠肝肾代谢,有基础病的人可能出现指标异常。

所以,要不要杀菌,得医生评估“好处多还是风险大”:有强适应症(比如溃疡、胃癌家族史)优先治;没指征的,别为了“杀菌”而杀菌。

十、总结:

和Hp共存几万年,理性对待比“赶尽杀绝”更重要

从1万年前古人的牙结石,到今天我们的体检报告,Hp早已是人类演化史的“活化石”。我们的胃微生态、免疫系统,甚至部分基因,都可能因和它长期共存而“适应”了它的存在。

根除Hp是降低胃癌风险的有效手段,但不是“必须人人消灭”的敌人。对健康人、孩子、高龄老人,或身体有别的毛病(比如心脏病、糖尿病)的人,“和Hp和平共处+定期复查胃镜”,或许是更聪明的选择。

最后想对大家说:Hp不可怕,恐慌性杀菌才可怕。如果感染了Hp,先找消化科专科医生看看有没有必要治;如果没症状、没高危因素,不妨给身体一点时间——也许,你的胃早已习惯了这位“老邻居”。

(本文参考:中国、日本、欧美最新Hp诊疗指南;《自然》《科学》《柳叶刀》等权威期刊研究;数据截至2023年10月。)

提醒:本文为科普,具体诊疗请遵医嘱。部分数据来自公开研究,仅供参考。