宁光院士60岁了,但提起高血脂,他依旧眼神犀利、言辞犀利。他说:“我研究高血脂40年,最怕的不是患者吃得多,而是吃得‘对’得太少。”

一句话,戳中了很多人“我吃得很清淡,怎么还高血脂”的疑惑。

更让人意外的是,他列出了6种看起来“平平无奇”的常见食物,直言:这些食物吃得太多,血脂很难正常。

很多人一听都傻了眼,因为它们常常被误以为是“健康”的。

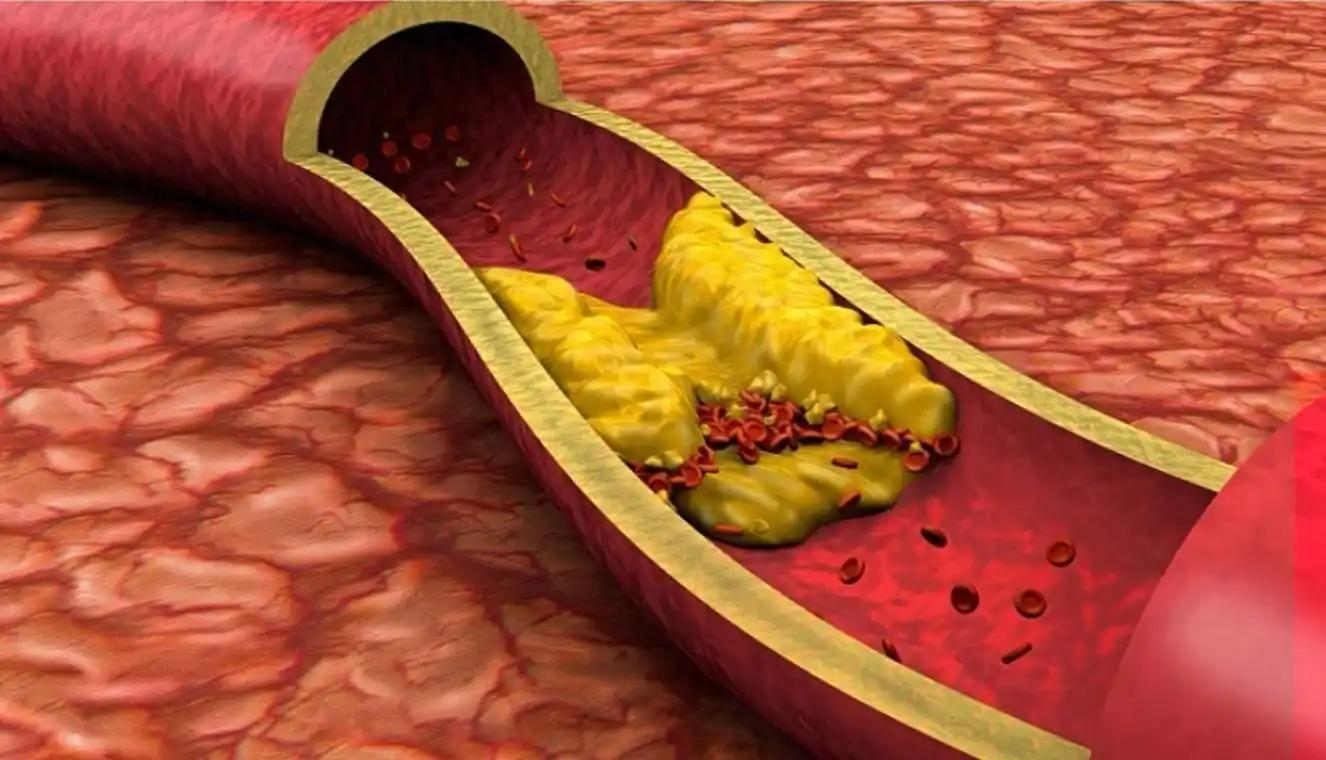

高血脂不是胖人的专利,也不是老年人才担心的事。它像个“隐形炸弹”,在血管里悄悄埋雷,不疼不痒,却能一朝引爆,带来心梗、脑梗、动脉粥样硬化等严重后果。

问题是,这个“雷”,往往是吃出来的。

那么问题来了,这6种被宁光院士提醒要“尽量少吃”的食物,到底是哪6种?为什么它们这么“危险”?是不是我们理解的健康,早就跑偏了?

很多人对高血脂的理解还停留在“油吃多了”的层面,但真相比我们想象的复杂得多。

高血脂,并不只是“血里油多了”。

它指的是血液中胆固醇或甘油三酯升高,具体包括高胆固醇血症、高甘油三酯血症或两者兼有。

这些“脂”本身并不邪恶,人体离不开它们。

但当它们超标,就像厨房里的油烟没抽走,时间久了,血管就变得又黏又硬,甚至堵塞。

动脉粥样硬化,就是血脂粘在血管壁上,像水管里结了水垢,久而久之,血流受阻、血压升高,甚至形成血栓。

你可能会问:我不胖、吃得也不油,怎么还高血脂?这当中有个“认知陷阱”:很多人忽略了隐藏脂肪和高糖转脂的陷阱。

比如第一种食物:奶茶。

不少人喝奶茶是为了“替代正餐”,觉得“茶+奶”听起来比炸鸡健康。

但问题是,一杯奶茶里,隐藏的反式脂肪和糖,可能超过你一整天的摄入建议。

反式脂肪是血脂的“幕后推手”,它会升高低密度脂蛋白胆固醇(俗称“坏胆固醇”),降低高密度脂蛋白胆固醇(“好胆固醇”),对心脑血管是双重打击。

第二种让人意外的食物是:椰子制品。

听起来天然、健康,甚至被用在“减肥食谱”里。但椰油、椰浆含有大量饱和脂肪酸,过量摄入,会显著提高胆固醇水平。

尤其是中老年人,肝功能代谢能力下降,更容易“堆脂成患”。

第三种是动物内脏。

这类食物虽然富含铁、维生素A,却也是胆固醇大户。一小块猪肝的胆固醇含量,就可能超过每日推荐摄入量。

肝脏是代谢中心,它的“毒素”不在于农残,而在于胆固醇本身。

第四种让人掉坑的是:蛋黄酱。

不少年轻人用它替代沙拉酱、涂面包,甚至拌饭。

其实它是用大量蛋黄、油脂乳化制成的,脂肪含量接近80%,其中很大一部分是饱和脂肪和少量反式脂肪。

第五种是精制甜点。

别小看这类“无油感”的食物。饼干、蛋糕、泡芙等,虽然口感轻盈,但糖分高、精碳水强。

这些过量的糖分在体内会转化成甘油三酯,也是高血脂的“幕后黑手”。

第六种,是很多人忽略的“日常主食陷阱”——油条。

很多人早上来一根,看起来没什么。但你知道吗?油条在高温油炸过程中,会产生一定量的反式脂肪。

而且它是精白面粉+油炸的“双重打击”,既升血糖,也增血脂。

在宁光院士的讲座中,他提到一项观察:高血脂患者中,有相当一部分人并不是吃大鱼大肉,而是日常中“吃错了方向”。

他们认为“不吃肥肉就安全”,却不知道“糖和精制碳水”才是更隐蔽的敌人。

高糖饮食,就像是“披着羊皮的狼”。它不直接让你变油腻,却会悄悄让肝脏把多余的糖转成脂肪,囤在血液里。

长期高糖饮食,甘油三酯就会飙升。

说到这,不妨想一想:你一天摄入的糖,是不是超标了?

根据《中国居民膳食指南(2022版)》,每日添加糖的摄入应不超过25克。

但一瓶含糖饮料、一个甜点,轻松就超标了。

那是不是就得“滴油不沾,糖也不碰”?其实也不必。

健康饮食的关键,不在于“完全隔绝”,而在于“比例控制”。

比如用橄榄油代替部分饱和脂肪,吃鸡胸代替五花肉,用天然水果代替甜点,都是不错的选择。

日常中,也可以多吃一些富含膳食纤维的食物,如豆类、全谷物、绿叶蔬菜。

这类食物有助于降低胆固醇吸收,还能延缓糖分进入血液,减少脂肪合成。

适量运动也是“调脂利器”。

散步、慢跑、太极,每天30分钟以上,能有效提升高密度脂蛋白水平,帮你清理血管里的“垃圾脂质”。

情绪和压力也是高血脂的“隐性推手”。长期焦虑、熬夜、精神紧绷,会影响内分泌,间接提高血脂水平。

别忘了,健康不是“吃好”就够了,还要睡好、动好、心态好。

写到这,想问问你:你最近一次查血脂是什么时候?自己明明不胖,却总感觉体力差、头晕、记忆力下降?这些都可能是血脂异常的信号。

如果你爱吃甜食、常喝奶茶、早餐离不开油条,不妨从今天起,试着做些小调整。

不是为了“立马降脂”,而是为了让血管老得慢一点。

别让“看起来健康的食物”,掏空你的血管。

别等到“指标爆表”了,才开始后悔。

提醒一句:高血脂不可怕,可怕的是“我以为我没问题”。

如果你觉得这篇文章有点意思,不妨点个收藏,下次吃饭时,翻出来看看。

你还知道哪些“被误认为健康”的食物?欢迎留言区一起探讨。

参考资料:

1. 《中国居民膳食指南(2022版)》,中国营养学会

2. 《中国血脂异常防治指南(2016年修订版)》,中华医学会心血管病学分会

声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,意在科普健康知识请知悉;如有身体不适请咨询专业医生。对此,您有什么想说的呢?欢迎在评论区留下您的看法!