一则关于长期失眠者尝试各种睡眠训练方法却效果不佳的新闻引发了广泛关注。有人遵循传统的睡眠卫生建议,可依旧辗转反侧;有人尝试新的生物钟调控策略,却也未收获理想效果。这不禁让我们思考:睡眠训练,传统方法与新策略,到底哪个更有效呢?

提到传统睡眠训练方法,大家熟知的睡眠卫生规则可不少。像是保持规律的作息时间,每天尽量在相同时间上床睡觉和起床,这本该是让身体生物钟适应的好办法。可现实中,不少人即使严格遵循,到了晚上还是难以入眠,难道是做得还不够到位?值得注意的是,这世界上有那么多工作性质特殊、生活节奏多变的人,他们又怎能完全做到如此规律呢?(就比如那些经常需要倒班的工作者,规律作息对他们来说简直是奢望。)这时候,传统的睡眠卫生方法是不是就有点“力不从心”了呢?所以说,别以为只要做好了这些基本的睡眠卫生,就能高枕无忧,美梦相伴了,它可不是解决所有睡眠问题的万能钥匙呀,不是吗?

再者,创建一个安静、黑暗、凉爽且舒适的睡眠环境,选择舒适的床垫、枕头和被褥,这听起来确实能让人在睡眠中更惬意。但要是本身心里就装着事儿,压力大得不行,就算躺在再舒服的床上,周围环境再完美,就能立马睡着吗?显然不能呀。传统睡眠卫生在面对心理因素导致的睡眠问题时,是不是就显得有些“单薄”了呢?它可没办法直接帮你赶走那些扰人的思绪呀,难道不是吗?

还有,睡前避免使用电子设备,避免在晚上摄入咖啡因、尼古丁和大量液体等做法,确实有其道理。可现在的人,谁能真正完全杜绝这些呢?而且,就算都做到了,也还是有很多人失眠,这是不是说明传统睡眠卫生方法在某些情况下,并不能起到决定性的作用呢?它可不是能一招制敌解决睡眠困扰的“武林高手”哦,你觉得呢?

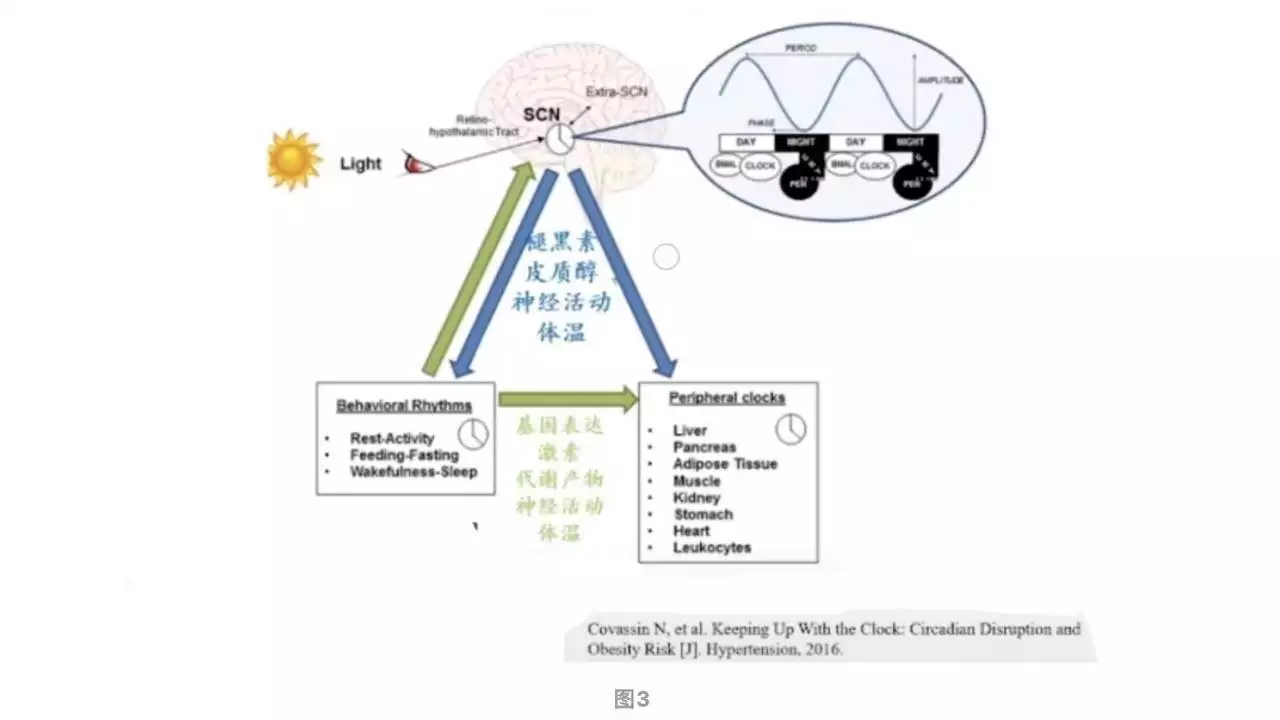

如今一些新的睡眠训练策略可谓是五花八门。就拿生物钟精准调控里的光照锚定法来说吧,晨间起床后30分钟内接触10,000 lux自然光10分钟,晚间日落后使用琥珀色灯光或佩戴蓝光过滤眼镜,理论上是能很好地调节生物钟,让褪黑素分泌更正常。但要是碰上阴天下雨,或者本身工作环境就没办法满足这样的光照条件,那这方法还能奏效吗?值得注意的是,很多上班族白天都在办公室里,哪有那么多机会去接触到合适的自然光呀?这时候,所谓的光照锚定法不就有点“英雄无用武之地”了吗?它难道就能保证每个人都能通过它改善睡眠吗?显然不是呀。

再看看体温节律干预的方法,像睡前90分钟泡脚,水温40 - 42℃,持续15分钟,或者使用冷感枕头等。这些听起来是能通过调节体温来诱导睡眠,可要是有人天生就对温度变化不敏感呢?或者是在冬天,泡脚泡完了,一钻进被窝,热量又散没了,那这方法还能有效果吗?更关键的是,每个人的身体对温度的感受和反应是不同的,新策略里的这些体温调节方法又怎能保证对所有人都有效呢?它可不是能适用于每一个失眠者的“神丹妙药”哦,你不觉得吗?

还有像神经抑制强化策略里的饮食补充、呼吸训练等方法。晚餐摄入富含γ - 氨基丁酸的食物或饮用甘菊茶,或者进行4 - 7 - 8呼吸法训练,虽说在理论上能提升相关神经递质水平,有助于睡眠。但要是有人就是不喜欢吃那些所谓的助眠食物,或者做呼吸训练的时候总是掌握不好节奏,那这些方法不就白搭了吗?它难道就能确保每一个尝试的人都能睡个好觉吗?肯定不是啦,不是吗?

其实呀,无论是传统的睡眠训练方法,还是新出现的各种策略,都有其优势和局限性。它们都不是能百分百解决所有人睡眠问题的“终极法宝”。对于睡眠训练,我们不能一味地迷信某一种方法,而是要根据自己的实际情况,综合考虑,灵活运用。也许有时候,把传统方法和新策略结合起来,说不定能收到意想不到的效果呢。

那么,各位读者,你们在尝试睡眠训练方法的时候,是更倾向于传统的,还是新的呢?或者你们有没有什么独特的助眠小窍门呢?不妨和大家分享一下呀。