每年体检结束,总有不少人一边紧张兮兮地翻报告,一边心里打鼓:

“怎么又有异常?”

“是不是得什么大病了?”

“医生说‘定期复查’就完了,不用吃药也不用查别的,真的没问题吗?”

说实话,体检报告上的“异常项”并不罕见。很多人只要年过三十,报告上多少都会“冒出点红字”。

但其中,并非所有异常都代表“身体有大问题”。很多结果只是暂时波动、个体差异,或是生理状态下的轻度异常。

今天这篇文章,就来聊一聊:

体检报告中哪些异常,其实不用太紧张?

又该如何“看懂它”“对待它”“复查它”?

不夸大、不吓人,帮你“把误会解除”。

一、为什么体检报告里经常会出现一些“异常”?

每次体检后,总有一些常规项目会出现“↑”或“↓”,或是标红。很多人一看就慌了:

“胆固醇稍微高了一点,是不是要吃药?” “血尿酸高了,会不会痛风?” “肝功能异常,是不是肝炎?”别急,先别自己吓自己。

体检报告中的“参考值”,其实是根据人群平均值设置的“统计区间”。也就是说:

“只要不在平均区间里,就是异常”?

不一定!

每个人身体状态不同,有些数值的轻度波动,可能是正常代偿,或一过性变化,并不一定提示疾病。

另外,还有一些“红字”并不具有临床意义,只是实验室的“警示”,并不代表就必须干预治疗。

接下来,我们挑出体检中最常见、又最容易“被误会”的几个项目,逐一说明。

二、体检报告中的“常见异常”,哪几种其实不用太担心?

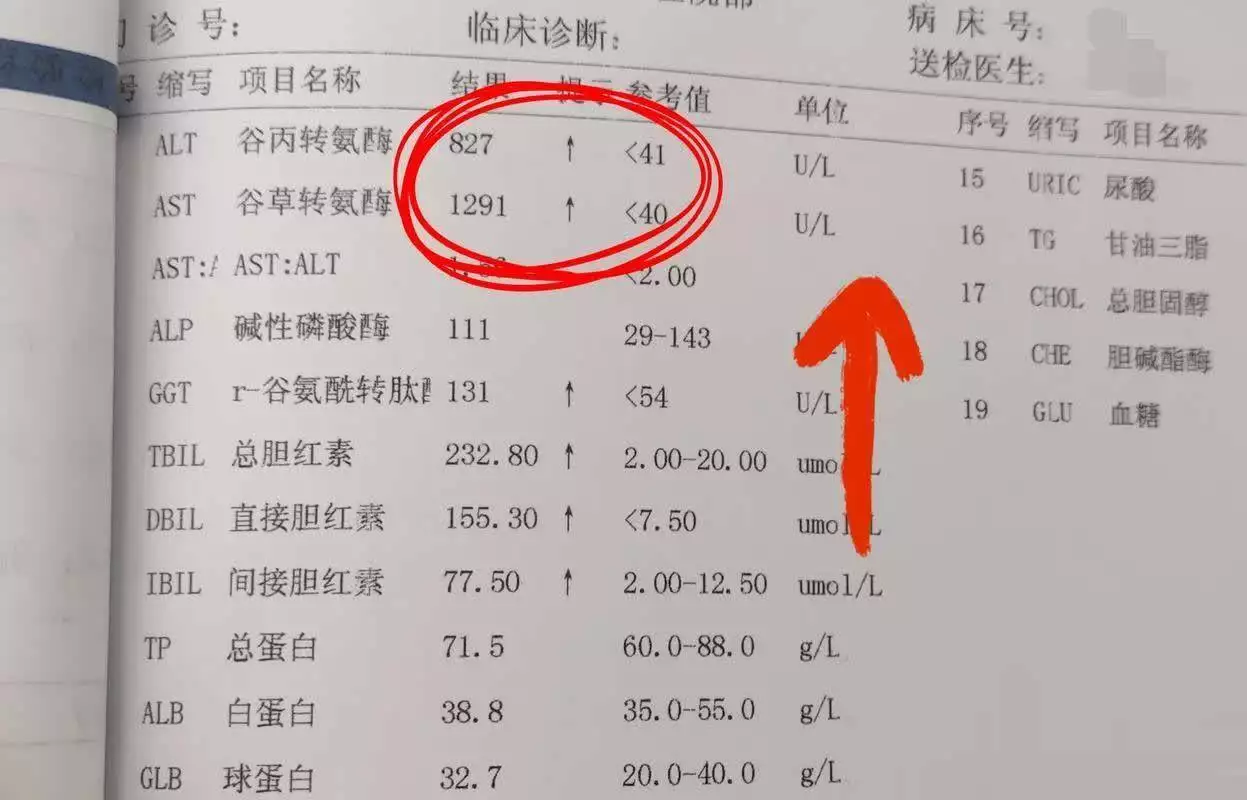

1. 谷丙转氨酶(ALT)或谷草转氨酶(AST)轻度升高

出现在:肝功能检查

常见误会:是不是“肝炎”?“脂肪肝”?“肝癌”?

实际上,肝酶轻度升高是体检中最常见的异常之一,尤其在以下几种人群中多见:

熬夜、饮酒、疲劳、饮食油腻后; 体重超标或有脂肪肝倾向者; 男性多于女性; 有运动前或当天剧烈活动者;医学上认为:

ALT或AST升高在正常值1~2倍以内,且无症状时,可先观察+复查; 若升高持续超过3个月或超过正常值2~3倍以上,才需要进一步筛查(如B超、乙肝/丙肝筛查等);不用一看到转氨酶升高就联想到“肝硬化”“肝癌”——绝大多数都是良性、可逆的脂肪肝或暂时波动。

2. 尿酸偏高但无症状

出现在:血尿酸检查

常见误会:尿酸高了,是不是就是“痛风”?是不是要马上吃药?

其实,“高尿酸 ≠ 痛风”,痛风诊断必须同时有:

血尿酸升高 + 痛风发作(红、肿、热、痛)+ 排除其他原因

如果体检中发现:

尿酸水平稍高(如450~500 μmol/L); 本人没有痛风发作史,也没有肾功能异常; 饮食偏肉、爱喝啤酒或果汁、平时喝水少;那大多数情况下可以通过调整饮食+多饮水+运动减重来控制。

不需要立刻吃降尿酸药。

值得注意的是:

如果尿酸升得很高(如>540 μmol/L),或有家族史、有肾病基础,则需结合医生建议定期复查; 如果尿酸长期高但无痛风发作,医生多半采取“观察为主”的策略;3. 胆固醇或甘油三酯轻度升高

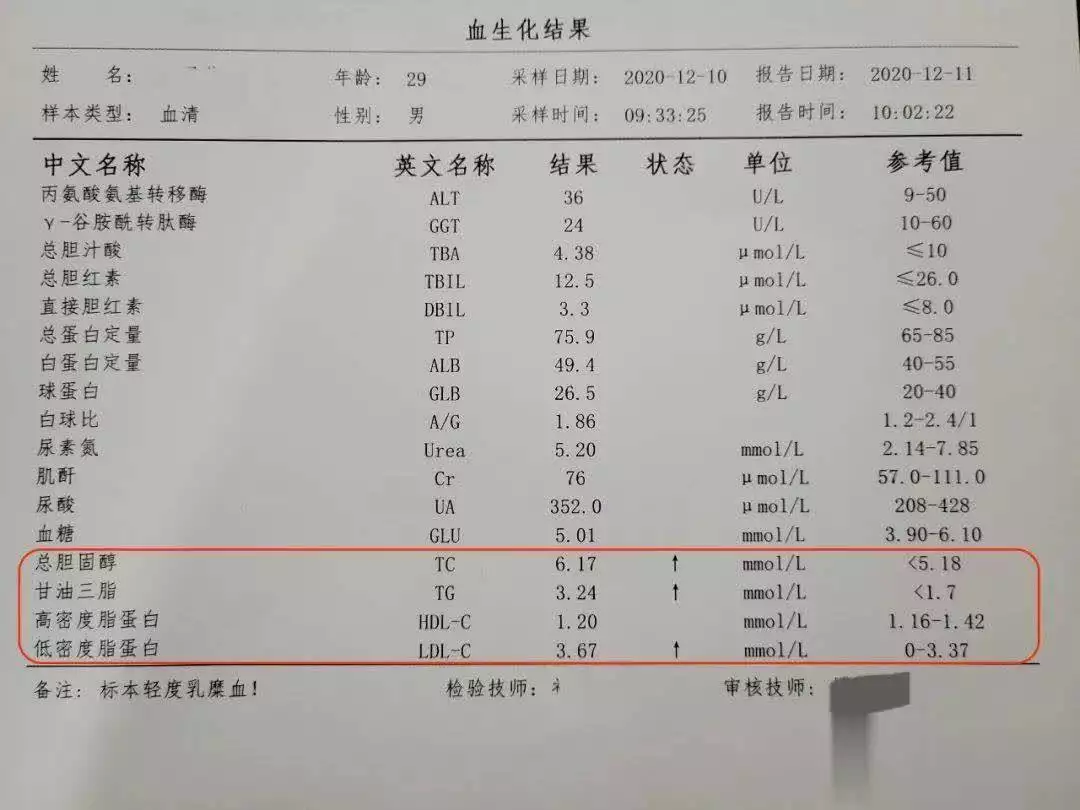

出现在:血脂检查

常见误会:是不是就是“高脂血症”?必须吃他汀吗?

不是的。

血脂受饮食、运动、体重、测前饮食等影响较大,一次轻度升高(如总胆固醇5.8 mmol/L、甘油三酯2.0 mmol/L)未必需要立刻用药。

判断是否需要干预的重点是:

➊ 是否合并其他心血管风险因素(如高血压、糖尿病、家族史);

➋ 是否是持续升高(多次体检都高);

➌ 甘油三酯是否超过5.6 mmol/L(此时需警惕急性胰腺炎风险);

如果只是轻度升高,且无其他心血管疾病因素,可以:

尝试低脂饮食、规律运动; 控制体重; 每3~6个月复查一次;很多人只是因为头一天吃太油、没空腹,就测出高脂血。复查时正常的情况很多。

4. 乳腺结节(良性特征)

出现在:乳腺彩超或钼靶检查

常见误会:是不是乳腺癌?是不是要手术?

随着体检手段越来越敏感,乳腺结节几乎成了“女性常见体检结果”。

尤其在35岁以上女性中,B超下发现:

小于1cm; 边界清楚; 无血流; BI-RADS分类为1或2;这类结节多是纤维腺瘤或乳腺增生样改变,属于良性变化,绝大多数不需要处理,只需定期复查。

医生常建议:

每6~12个月复查一次乳腺B超; 若结节稳定、无变大,可继续观察; 若有家族史、快速增大或BI-RADS分级升高,再行进一步评估;别一看到“结节”就惊慌,约三分之一的女性体检报告中都会写上“乳腺结节”四个字。

5. 甲状腺结节(良性超声特征)

出现在:甲状腺B超

常见误会:是不是甲状腺癌?要不要切除?

甲状腺结节是体检中的“常客”,超过40%的成年人都可能被查出一个或多个结节。

关键不是“有没有”,而是“结节长得像不像恶性”。

如果B超描述:

结节边界清晰,内部回声均匀; 无钙化、无明显血流; 小于1cm; TI-RADS评估为1~3类;那么医生会建议你:定期复查,不必紧张,更无需手术。

真正需要进一步穿刺或手术的,通常是:

快速长大; TI-RADS 4类及以上; 合并甲状腺功能异常;没有“变”的结节,就像“身体里的痣”,只要它乖乖的,不长不闹,就随它去。

6. 血尿(镜下红细胞+)、尿潜血(±、1+)

出现在:尿常规检查

常见误会:是不是肾病?尿路感染?癌症?

镜下血尿指的是尿液中存在红细胞,但肉眼看不出红色。体检中若提示:

尿潜血“±”或“1+”; 无蛋白尿、无白细胞、无症状; 无发烧、无腰痛、无排尿不适;这类人群建议先复查尿常规,3天内不要剧烈运动、饮浓茶、吃辣、女性避免月经期检查。

常见误报原因包括:

剧烈运动后肌红蛋白释放; 检查前摄入过多维生素C、菠菜、火龙果; 妇女经期污染;若复查后仍阳性,或蛋白尿、白细胞也异常,再进一步评估肾功能或泌尿系超声即可。

三、哪几种体检异常“必须高度重视”?(别“乐观过头”)

当然,不是所有异常都能“掉以轻心”,以下几种结果出现时,建议尽早进一步就诊:

血糖>7.0 mmol/L(空腹)或糖化>6.5%; 尿蛋白持续阳性、肌酐升高; 血红蛋白显著下降(女性<110 g/L、男性<120 g/L); 心电图异常:如ST段压低、房颤、严重心律失常等; 影像学发现:肺部结节伴实性成分或边界不清、纵隔淋巴结肿大; 大便潜血阳性2次以上或合并消化道症状;以上这些指标,往往提示可能存在代谢疾病、肿瘤或器官功能减退,不能忽视,也不要“等着看”。

四、医生建议:体检后该怎么做?

体检不是“看看异常”就完事,它的真正意义是:

早发现 + 早干预 + 长期管理

所以,体检后的合理步骤应该是:

分清异常是“暂时波动”还是“持续异常” 结合自身症状、既往病史判断临床意义 听取专业医生意见,不“自诊自疗” 做好随访计划,尤其是结节类、代谢类异常 调整生活方式,别“体检看完就忘”五、写在最后:体检报告,不是“判决书”,更不是“定时炸弹”

体检,是对你身体的一次“年终盘点”,而不是给你戴上“病人”的标签。

别因为几项“红字”自我吓唬,也别因为“暂时正常”就掉以轻心。

真正会保养身体的人,是懂得用体检来“读懂身体信号”的人。

当你学会科学解读体检报告,不盲目恐慌,也不盲目乐观,你就离健康,近了一大步。