每年单位组织体检,总有人想着“走流程”,走马观花、能省就省,尤其是中年男性,挂在嘴边的一句话就是:“我又没啥毛病,拍个胸片、抽个血就完事了呗。”很多人不知道,体检不是打个卡,更不是形式主义。

如果不做关键项目,真出点事,体检报告干脆等于白纸一张。

体检的核心是“早发现”,但早发现靠的是关键检查项目,不是靠“图个安心”。

很多人把重点放错了地方,做了一堆“没用”的项目,却漏掉了真正能“发现问题”的检查。张文宏医生就提醒过:有6项体检检查,不做等于白做,哪怕身体有重大风险,可能也查不出来。

今天我们就来详细聊聊这6个关键检查项目,哪些是真正值得做的,哪些是被忽视的,还有哪些误区我们得避开。

首先是低剂量螺旋CT。

很多人以为胸片就够了,其实区别大了去了。胸片就像是拿手电筒照房间,螺旋CT是把整个房间掀开来看,能看到更细致的结构。

肺部的早期问题,尤其是微小结节,用X光很难发现,很多肺部病变早期无症状,做胸片根本看不出来。低剂量螺旋CT不仅清晰度高,而且辐射低,安全性也更高。

尤其是长期吸烟者、城市空气污染暴露多的人群,建议定期做。

第二个是肿瘤标志物检测。这项检查很多人听过,但也容易误解,以为有了它就万无一失。

肿瘤标志物不是“万能钥匙”,但它是重要的“线索提示”。比如AFP、CEA、CA125、CA199等,每种标志物对应不同系统的异常情况。

但别以为越高就一定有大病,或者正常就万事大吉。关键是要结合其他指标和影像检查,不能单看数字。

尤其是家族中有肿瘤病史的人群,这项检查更不能省。

第三项被忽视的是胃肠镜检查。很多人一听到要做胃镜、肠镜就打退堂鼓,“太难受”“太麻烦”,于是干脆避而不谈。

但问题是,胃肠道的早期病变,几乎都没有明显症状,等有不适感时,往往已经不是早期了。尤其是40岁以上,饮食油腻、作息紊乱、有胃肠道不适史的人群,建议定期做胃镜和肠镜检查。

现在也有无痛胃肠镜,体验上比以前舒服很多,别再被“怕难受”拦住了健康的路。

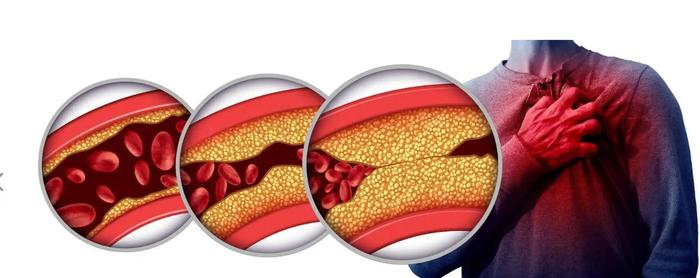

第四项是颈动脉彩超。

这听起来可能不如心电图“耳熟”,但它的重要性不容忽视。颈动脉是通向大脑的要道,它的状态直接影响脑供血。

颈动脉斑块、硬化早期几乎没症状,但一旦出问题,可能就突然发生严重后果。通过彩超可以看到血管壁的厚度、是否有斑块、血流速度等关键情况,是发现血管早期问题的好方法。

尤其是高血压、高血脂、有吸烟史的人群,更要重视这项检查。

第五项别忽视的是腹部彩超。

这项检查覆盖范围广,能看到肝、胆、胰、脾、肾等多个器官的大致结构。很多腹部器官的早期异常也不会有明显信号,但通过彩超,能及时发现异常结构、囊肿、结石、肿块等问题。

尤其是中老年人群、肥胖者、有糖尿病或脂肪肝风险的人群,腹部彩超是基础体检的“必做项”,不能省。

最后一个是甲状腺彩超。近年来,甲状腺问题越来越常见,但因为早期没症状,很多人根本不会察觉。

有时候连脖子肿都看不出来,但通过彩超就能发现结节、结构异常等问题。尤其是女性、工作压力大、作息不规律的人群,甲状腺彩超能帮助早期识别风险。

很多人只做了甲功三项,没做彩超,这是不够的,两者要搭配进行,才更有意义。

除了这些关键检查,还有些常见误区我们也得避开。

有人以为抽血检查就是“万能筛查”,其实血液检查主要看功能指标,很多结构性问题查不出来。还有人觉得“每年做一次就够了”,但如果生活方式、身体状况有变化,标准体检频率也应跟着调整。

不能“一年一次”就当成护身符。

还有些人盲目追求“高端体检”,检查项目几十项,看起来很全面,但其实很多是重复或低效的。

关键是做有针对性的检查,而不是堆数量。体检不是越贵越好,而是越“对症”越有价值。

比如你有家族病史,那就要重点关注相关系统;如果你平时容易疲劳、体重变化大,就要考虑内分泌系统相关检查。

生活方式对体检结果的影响也很大。很多人体检前临时抱佛脚,吃清淡、睡足觉,甚至停药,希望“蒙混过关”。

但这种做法反而可能掩盖真实问题。体检的目的是知道你真实的健康状态,而不是“体检那天好看”。

短期调整生活方式并不能改变长期累积的风险,反而可能让你错过发现问题的机会。

还有些人把“无症状”当作健康的标志,其实很多问题在早期根本就没有不适感。

尤其是代谢类、肿瘤类问题,往往是“沉默杀手”。等到有症状,往往已经不是早期了。

别拿“没有不舒服”当借口去跳过检查,真正的健康,是看得见的数据和影像支撑的。

体检报告拿到手后,还有个常见误区:只看“红字”。

大家都有个习惯,体检报告只看有没有“↑”或“↓”,只要不是红字就觉得没问题。但问题是,有些指标在正常值范围内也可能存在边缘风险,例如肝功能、血脂、血糖等,长期处于高正常值,也可能预示潜在问题。

别被“没红字”骗了,该看趋势就看趋势。

体检之外,还有一点特别重要:连续性。很多人每年都做体检,但不做对比。

健康的变化往往体现在前后数据趋势上。今天看一个指标没问题,明年升高一点,后年又升,这才是身体给你的“早预警”。

保留历年体检报告、定时做横向对比,是非常有价值的习惯。

从体检角度说,早发现远胜于晚治疗。别等到身体报警了才想起来体检,那个时候,体检已经不是“预防”了,而是“确认”。

我们做体检的意义,不是为了“查出毛病”,而是为了早点知道风险、早点改变生活方式,把问题扼杀在萌芽阶段。

张文宏医生之所以强调这6项检查,是因为它们覆盖了呼吸、消化、内分泌、血管等多个系统,是早期发现问题的关键哨兵。而这些项目,往往是“被忽视”的。

我们需要从被动体检,转向主动筛查,不做“走过场”的体检者,而是做对自己身体真正上心的人。