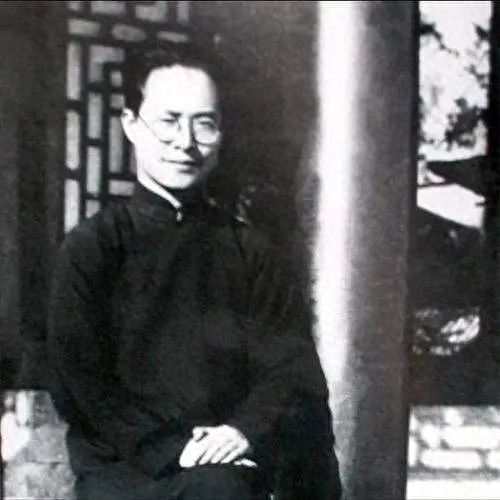

▲沈从文,现代文学家、考古学专家,代表作《边城》《长河》《湘行散记》等。

编者按:沈从文,这位中国现代文学史上的璀璨明星,以其独特的创作风格和深刻的思想内涵,为我们留下了无数经典之作。《生命》创作于1942年,彼时的中国正处于抗日战争的艰难时期,战火纷飞,山河破碎,人们的生命在战争的阴影下显得无比脆弱。在这样的时代背景下,沈从文以笔为刃,深入思考生命的本质与意义,为迷茫中的人们带来一丝精神的慰藉。

在《生命》中,沈从文通过细腻的笔触和独特的视角,展现了他对生命的敬畏与热爱。他摒弃了战争时期常见的激昂与悲壮,而是从日常生活的细微之处入手,挖掘生命的力量与美好。文中,他描绘了自然万物的生长与变化,如四季的更迭、花草的荣枯,以此来展现生命的循环不息和顽强不屈。他还通过对人物的刻画,展现了普通人在困境中对生命的执着追求和对生活的热爱,让我们看到了生命的坚韧与伟大。

沈从文的文字质朴而又充满诗意,他用简洁的语言表达出深刻的哲理,使读者在阅读的过程中不禁陷入对生命的思考。他以独特的“湘西世界”为背景,融入对人性、自然和生命的感悟,让我们在领略湘西风情的同时,也能感受到生命的温度。《生命》不仅仅是一篇文章,更是沈从文对生命的礼赞,对人性的歌颂。它让我们在浮躁的现代社会中,重新审视自己的生命,珍惜当下,热爱生活。希望大家通过阅读这篇文章,能与沈从文一同探索生命的真谛,汲取前行的力量 。

生命

沈从文

我好像为什么事情很悲哀,我想起“生命”。

每个活人都像是有一个生命,生命是什么,居多人是不曾想起的,就是“生活”也不常想起。我说的是离开自己生活来检视自己生活这样事情,活人中就很少那么作。因为这么作不是一个哲人,便是一个傻子了。“哲人”不是生物中的人的本性,与生物本性那点兽性离得太远了,数目稀少正见出自然的巧妙与庄严。因为自然需要的是人不离动物,方能传种。虽有苦乐,多由生活小小得失而来,也可望从小小得失得到补偿与调整。一个人若尽向抽象追究,结果纵不至于违反自然,亦不可免疏忽自然,观念将痛苦自己,混乱社会。因为追究生命“意义”时,即不可免与一切习惯秩序冲突。在同样情形下,这个人脑与手能相互为用,或可成为一思想家、艺术家,脑与行为能相互为用,或可成为一革命者。若不能相互为用,引起分裂现象,末了这个人就变成疯子。其实哲人或疯子,在违反生物原则,否认自然秩序上,将脑子向抽象思索,意义完全相同。

我正在发疯。为抽象而发疯。我看到一些符号,一片形,一把线,一种无声的音乐,无文字的诗歌。我看到生命一种最完整的形式,这一切都在抽象中好好存在,在事实前反而消灭。

有什么人能用绿竹作弓矢,射入云空,永不落下?我之想象,犹如长箭,向云空射去,去即不返。长箭所注,在碧蓝而明静之广大虚空。

明智者若善用其明智,即可从此云空中,读示一小文,文中有微叹与沉默,色与香,爱和怨。无著者姓名。无年月。无故事。无……然而内容极柔美。虚空静寂,读者灵魂中如有音乐。虚空明蓝,读者灵魂上却光明净洁。

大门前石板路有一个斜坡,坡上有绿树成行,长干弱枝,翠叶积叠,如翠翣,如羽葆,如旗帜。常有山灵,秀腰白齿,往来其间。遇之者即喑哑。爱能使人喑哑——一种语言歌呼之死亡。

爱与死为邻。

然抽象的爱,亦可使人超生。爱国也需要生命,生命力充溢者方能爱国。至如阉寺性的人,实无所爱,对国家,貌作热诚,对事,马马虎虎,对人,毫无情感,对理想,异常吓怕。也娶妻生子,治学问教书,做官开会,然而精神状态上始终是个阉人。与阉人说此,当然无从了解。

夜梦极可怪。见一淡绿百合花,颈弱而花柔,花身略有斑点青渍,倚立门边微微动摇。在不可知地方好像有极熟习的声音在招呼:

你看看好,应当有一粒星子在花中。仔细看看。

于是伸手触之。花微抖,如有所怯。亦复微笑,如有所恃。因轻轻摇触那个花柄,花蒂,花瓣。近花处几片叶子全落了。

如闻叹息,低而分明。

…………

雷雨刚过。醒来后闻远处有狗吠,吠声如豹。半迷糊中卧床上默想,觉得惆怅之至。因百合花在门边动摇,被触时微抖或微笑,事实上均不可能!

起身时因将经过记下,用半浮雕手法,如玉工处理一片玉石,琢刻割磨。完成时犹如一壁炉上小装饰。精美如瓷器,素朴如竹器。

一般人喜用教育身份,来测量一个人道德程度。尤其是有关乎性的道德。事实上这方面的事情,正复难言。有些人我们应当嘲笑的,社会却常常给以尊敬,如阉寺。有些人我们应当赞美的,社会却认为罪恶,如诚实。多数人所表现的观念,照例是与真理相反的。多数人都乐于在一种虚伪中保持安全或自足心境。因此我焚了那个稿件。我并不畏惧社会,我厌恶社会,厌恶伪君子,不想将这个完美诗篇,被伪君子与无性感的女子眼目所污渎。

百合花极静。在意象中尤静。

山谷中应当有白中微带浅蓝色的百合花,弱颈长蒂,无语如语,香清而淡,躯干秀拔。花粉作黄色,小叶如翠珰。

法郎士曾写一《红百合》故事,述爱欲在生命中所占地位,所有形式,以及其细微变化。我想写一《绿百合》,用形式表现意象。

鉴赏:寒冰在近 孤寂无边

汪晖

看沈从文的照片:嘴角静静地微笑,眼镜后面闪着平和的目光。你可以理解他的文字中浸淫着的那种感伤悲凉的情调,那种舒缓自然的笔致,那种灌注了太多的美的渴望的有些近乎女性的心灵……《生命》起始第一句便语含伤感:

我好像为什么事情很悲哀,我想起‘生命’。

依旧是那样的优美而伤感的语调,依旧是那似幻还真的笔致,依旧是现世与梦幻的难以调和的意象……但不知怎的,我却总想起那个要重估一切价值的尼采,想起他的锐利的笔锋,想起他的毫无顾忌的、自居于审判者的姿态,想起他为他的思想而疯狂……无论如何,沈从文的优美与柔和同尼采的奔放与强悍如此地不谐调,但读一读《生命》,我竟在他的那些柔和语句和意象中听到尼采式的声音:他像尼采一样把被人们弄颠倒了的“真实世界”和“表面世界”——用德国话来说就是“虚构的世界”和“现实性”——重新颠倒过来。

尼采说:凡是善于发现我的著作散发出来的气息的人,就会知道这是一种高空之气,一种振奋之气。人们必须对它有所准备,不然,一旦身处其中就有非同小可的危险。寒冰在近,孤寂无边——然而,躺卧在阳光下的万物是多么沉静!呼吸是何等地自由自在!人们会感到有无数的事物处于其间!正如我一向认为和经历的那样,哲学甘愿生活在冰雪和高山——在生命中搜寻一切陌生的和可疑的事物,搜寻以往惨遭道德禁锢的一切。……我们追求被禁止的东西;有一天,我的哲学将以此为标志征服天下,因为,从原则上来说,人们一向禁锢的东西不外是真理。

沈从文想起了“生命”,也就是离开自己生活来检视自己生活,也就是不是建立自己与世界的关系而是建立自己与自己的关系——这是非常人的“哲人”的事物,就“违反生物原则,否认自然秩序上,将脑向抽象思索”,哲人与疯子“意义完全相同”。换言之,沈从文想起“生命”这件事就如同宣布他正在远离他的同类,趋近于一个疯子的世界——这个世界只有少数的疯子才能领略和体会,其绚烂与多彩远离了兽性而见出自然的巧妙与庄严。寒冰在近,孤寂无边——他竟如尼采似地在生命中找寻一切陌生可疑的事物,你听:

我正在发疯。为抽象而发疯。我看到一些符号,一片形。一把线。一种无声的音乐,无文字的诗歌。我看到生命一种最完整的形式,这一切都在抽象中好好存在,在事实前反而消灭。

有什么人能用绿竹做弓矢,射入云空。永不落下?我之想象。犹如长箭射去,去即不返。长箭所注,在碧蓝而明静之广大虚空。

明智者若善用其明智,即可从此云空中,读示一小文,文中有微叹与沉默,色与香,爱与怨。无著者姓名。无年月。无故事。无……然而内容极柔美。虚空静寂,读者灵魂中如有音乐;虚空明蓝,读者灵魂上却光明静洁。

沈从文的文字中仍然崇尚着柔美、虚空、静寂,但那不就是一种“高空之气”,一种“振奋之气”么?他的用想象之箭写于云空的文字超越年代,没有起始,非个人创作,而是“无”——一种无所不在,无所不包却又无法形容的伟大的圣洁的抽象。在这完美的瞬间,一切都臻于成熟——一切有形的情感如爱能使人喑哑,而抽象的爱却能使人超生。抽象是绝对理念在展开之后向自身的复归,是生命的终极状态,它蕴含着一种不断超越自身的生命力。一个不能体会这种抽象的人,就如同阉寺一般毫无热忱。

对于沈从文来说,梦远比现实更为真实。那朵梦中的淡绿百合花,颈弱花柔,伸手触之,花微抖,如有所怯,亦复微笑,如有所恃,即便花柄、花蒂、花瓣尽落,也如闻叹息,低而分明:

你看看好,应当有一粒星子在花中,仔细看看!

这花星子就是花的原因和抽象,就是花的形、色、香之所由来,它无从见,无从触摸,但却以“无”创造了花的生命。然而,人们总是见花而不见星,知花而不知星,就如同“有些人我们应当嘲笑的,社会却常常给以尊敬,如阉寺”。于是沈从文也如尼采一般吹响了反庸众的号角,激越中渗着一种不愿同流合污的自赏:

……因此我焚了那个稿件。我并不畏惧社会,我厌恶社会,厌恶伪君子,不想将这个完美诗篇被伪君子与无性感的女子眼目所污渎。

百合花极静,在意象中尤静。于是他想写一《绿百合》,用形式表现意象——形式内在于意象,如同星子内在于花;形式自身具有超越性,即总是越过自身而实现于意象,如同星子越过自身而实现于花。形式是一种实实在在的抽象,一种具有内在活力的无。你体会到了这一点,你就成了真正的人,从而超越一切习惯秩序,成为自己的立法者。

想到“生命”,想到如许的众生并未想到“生命”——一种抽象的形式,不是很悲哀的事么

选自《沈从文经典名作》,沈从文 著,上海三联书店,2020-01