宇宙,这片广袤无垠的神秘领域,始终吸引着我们人类好奇的目光。从古代开始,人类就对外星生命充满了遐想。古罗马伊壁鸠鲁派哲学家卢克莱修在《物性论》中预言,人类将发现无数的地外行星生命形式,它们或与地球上的生命相似,或截然不同。15 世纪的德国天文学家库萨的尼古拉斯认为,地球与其他天体一样,是 “一颗明亮的恒星”,并推测外星天体也居住着人类、植物和动物。17 世纪的法国科学家和哲学家笛卡尔也表示,无法证明恒星上没有 “智慧生物” 居住。这些观点反映出人类对外星生命的兴趣由来已久。

在现代,电影作为一种强大的文化载体,塑造了大众对外星生命的普遍认知。大家脑海中或许会浮现出《E.T.》里那个身材矮小、脑袋扁扁,又十分友好的外星植物学家,或是《异形》中外表像虫子一样的可怕怪物。还有《第九区》《独立日》《世界大战》和《黑衣人》等众多电影,它们对外星人的描绘各不相同,从人形到类人形,再到完全非人类。但电影终究是电影,为了剧情和视觉效果进行了大量艺术加工。现实中的外星生命,真的会是这般模样吗?

科学家寻找外星生命时,主要方向是寻找液态水和碳元素。毕竟,地球上的生命都是以碳元素为基础,且离不开液态水,目前也未发现脱离液态水仍能保持活动状态的生命。但这样的定义,可能会限制我们对外星生命的探索。因为人类存在 “非注意盲视” 心理问题,在搜寻地外生命时,往往倾向于从自身认知出发,而忽略了其他可能性。比如,现有的外星生命宜居带理论,仅仅适用于碳基生命。

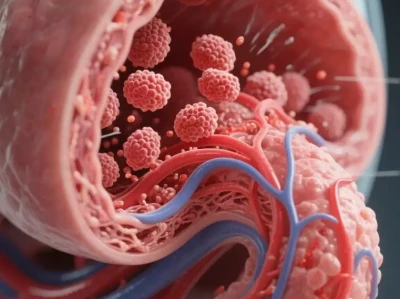

实际上,除了碳基生命,还有硅基生命、硼基生命和砷基生命等多种设想。碳原子能形成稳定化学键和长链,是构建复杂大分子的理想基石,其内部四个未配对电子可与其他元素形成相对稳定又易断裂的共价键,进而形成脂肪、糖类、氨基酸等有机物,堪称完美的生命 “骨架”。而在元素周期表中,硅位于碳下方,与碳元素许多基本性质相似。比如,碳能和四个氢原子化合形成甲烷(CH4),硅也能形成硅烷(SiH4);二者都能组成长链或聚合物,还都可与氧结合并交替排列形成长链。碳 - 氧链能形成 “聚缩醛”,用于合成纤维,硅和氧搭成骨架可产生 “聚合硅酮”,所以,一些特殊生命形态有可能以类似硅酮的物质构成。而且,许多硅基化合物比碳基更耐高温,比如硅 - 氧能承受约 327℃的温度。这意味着,硅基生命或许能在更炎热的行星上生存,从外观上看,硅基动物很可能像是会活动的晶体。

从进化的角度看,英国牛津大学研究员萨缪尔・莱文认为,进化论也许能帮助我们寻找外星生命。地球上,从病毒到草履虫,再到大型动植物,生物体由多个部分组成,共同目的是生存和繁殖。外星生命即便外表、遗传因子和构成与我们不同,也一定由多部分组成并为共同目的合作。地球环境不断变化,生命随之进化,其他天体若孕育生命,也必然经历适应环境变化的进化。自然选择理论包含变异、变异的遗传性以及与变异相关的差异化成功三个方面。可以推断,如果存在外星生命,它们必定经过变异,否则无法适应行星环境变化,可能早在我们发现之前就已消失。在变异过程中,外星生命的复杂性会进一步提高,比如单细胞生物形成多细胞生物,或是呈现嵌套型多层次结构。尽管外星生命可能并非由细胞组成,但也会由曾经独立生活的部分组成,这些部分同样包含遗传物质。

科学家通过太空探测器对太阳系星球进行探索,发现了一些令人兴奋的线索。2008 年,凤凰号火星着陆探测器在火星地表下几厘米处发现冰冻水结晶,这表明火星地下可能存在液态水,为生命提供了存在的可能。木星的卫星木卫二,表面被厚厚的冰层覆盖,冰层下却可能隐藏着广阔海洋,深度可达数百公里,这里或许有着与地球海底相似的热液口环境,能够成为奇异生命形式的家园。土卫六,土星的最大卫星,其大气和地表特征与数十亿年前的地球相似,大气中富含甲烷,表面温度低至零下 180 摄氏度,使得甲烷能以液态形式存在,形成甲烷雨和河流。科学家推测,在这些液态甲烷中,可能存在适应极端寒冷和化学环境的生命形式,它们的生化特性或许与地球上的生物完全不同。

宇宙如此浩瀚,蕴含着无数的可能性。电影中的外星生命形象固然精彩,但现实中的外星生命或许更加奇特,远远超出我们的想象。它们可能基于不同的化学基础,拥有独特的进化历程和生存方式。随着科学技术的不断进步,我们对宇宙的探索也将更加深入,说不定在未来的某一天,真的能发现外星生命的踪迹,揭开它们神秘的面纱。

希望大家能继续保持对宇宙的好奇心,持续关注科学探索的进展。记得点赞关注哦,说不定好运就会降临,让你第一时间了解到更多宇宙的奥秘!