你知道那些精美巧克力里可能含有什么吗?除了可可脂、糖和各种添加剂,还可能有虫子残骸和老鼠毛!不信?美国FDA允许100克巧克力中含有不超过60块虫类残骸和不超过1根啮齿类动物毛发!这意味着你吃下去的不仅是甜蜜,还有那些...呃...额外的"蛋白质"。

那么,巧克力为何会含有这些"意外成分"?它们从哪里来?对我们的健康有影响吗?

巧克力的发现史

巧克力的故事要从一次奇特的误会说起。1502年,当哥伦布和他的儿子在加勒比海航行时,他们劫持了一艘玛雅人的独木舟。在搜刮战利品时,小哥伦布发现了一些奇怪的"杏仁",认为没什么价值就随手扔进了海里。让他惊讶的是,船上的玛雅人立刻跳入水中,拼命打捞这些看似平凡的种子。

"那些疯狂的家伙在干什么?那不过是些种子罢了!"小哥伦布一定这样想着。殊不知,这些"杏仁"就是可可豆——在当时的美洲文明中,它们珍贵到可以当作货币使用。据记载,在阿兹特克文明中,100粒可可豆就能换一个奴隶!这就相当于今天有人把一沓百元大钞当废纸扔了,然后看着路人疯狂去捡。

巧克力漫长的进化之路

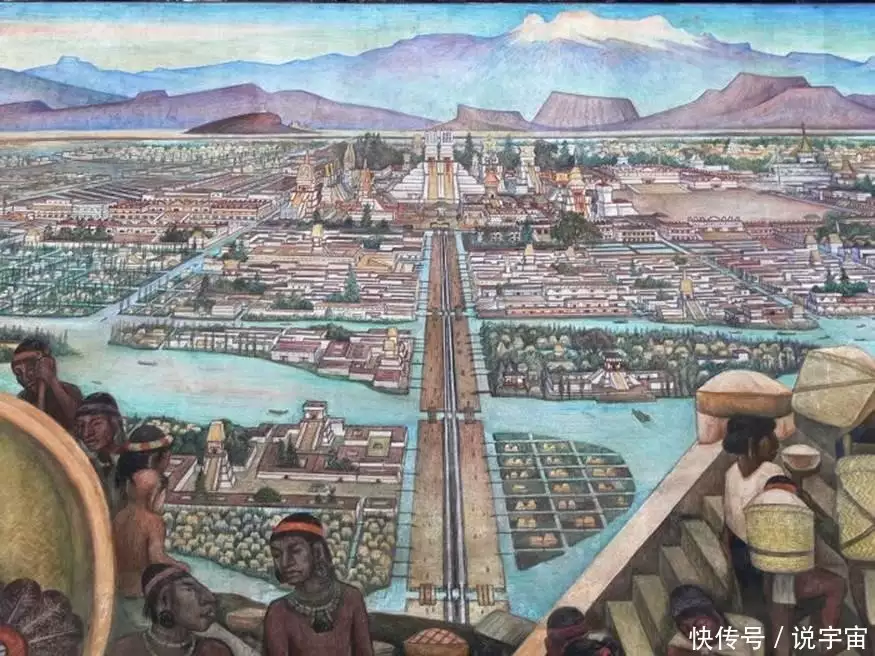

最早的"巧克力"可一点都不甜!阿兹特克人将可可豆制成的饮料加入了辣椒和玉米,完全没有甜味。当西班牙征服者埃尔南·科尔特斯在1521年带回这种饮料时,欧洲人立刻对它进行了"改良"——去掉辣椒,加入蔗糖和香料。很快,这种饮料就风靡了整个欧洲贵族圈,甚至有一段时间在法国凡尔赛宫,可可饮料取代了葡萄酒成为贵族的最爱。

有趣的是,当时有人担心经常喝可可饮料会生下黑色的婴儿。这种荒谬的想法现在听起来肯定让人捧腹,但在当时的欧洲,这种异域饮品确实充满了神秘色彩。

固体巧克力的诞生则是一个偶然。1847年,英国人约瑟夫·弗莱发明了可可脂与可可粉分离的方法,但早期的固体巧克力口感极差,就像沙子混在糖果中。

真正的转机发生在1879年的圣诞节,瑞士巧克力制造商鲁道夫·林特忘记关掉搅拌机就去度假了。三天后回来,他惊讶地发现长时间搅拌后的巧克力变得异常丝滑。这个"幸福的事故"直接催生了现代巧克力的诞生,而林特这个名字也成为了如今全球知名的"瑞士莲"巧克力品牌的由来。

为什么巧克力中有虫子?

说到巧克力中的虫子和毛发,就不得不提可可豆的生长和处理过程了。可可树是一种挑剔的植物,只能在赤道附近、年降水量不少于1000毫米、海拔300米左右的温暖潮湿环境生长。更特别的是,它的果实直接长在树干上,而不是树枝上,这种现象叫做"老茎生果"。

每个可可果重约1公斤,里面有20粒左右的种子,一棵成熟的可可树一年只能产1-2公斤的可可豆。这么稀少的产量,让可可豆成为了"贵族作物"。

但更奇特的是可可树的授粉方式。可可花虽然漂亮,但它们不是靠蜜蜂或蝴蝶授粉,而是靠一种叫摇蚊的小飞虫。这些小飞虫喜欢在湿润、满是腐叶的环境中生活和繁殖。

这就导致了一个有趣的悖论:为了让可可树结果率更高,种植园必须保持一定程度的"脏乱"!太干净的环境会赶走摇蚊,导致可可花无法受精。科学家发现这个秘密后,许多种植园开始有意减少清理落叶和腐烂果实,甚至减少农药使用,以便为摇蚊创造更好的栖息地。

采摘后的可可豆还要经过发酵这一关键步骤。工人们会把可可豆连同果肉堆放在一起,让其自然发酵数天。这个过程中,微生物在可可豆上大量繁殖,帮助形成巧克力的特殊风味。但同时,这种露天发酵的环境也难免吸引各种昆虫和小动物前来"参观",蚂蚁、甲虫、蟑螂甚至老鼠都可能在其中留下"痕迹"。

想想看,一堆香甜的可可果肉在热带雨林气候中发酵,这简直就是昆虫和小动物的"自助餐"!难怪美国FDA不得不为巧克力制定特殊的卫生标准,允许每100克中含有不超过60个虫子碎片和1根啮齿动物毛发。

为什么这些“杂质”不会伤害你?

看到这里,你可能已经感到有点恶心了。但别急着扔掉手中的巧克力!这些"杂质"其实不会对你的健康造成伤害。

首先,在后续的巧克力加工过程中,可可豆要经历干燥、烘焙、研磨和加热等多道工序。现代巧克力的研磨细度可达20微米,比一根头发丝直径(约70微米)的三分之一还细。这意味着即使有虫子残骸,也会被研磨成肉眼无法辨识的微小颗粒。

其次,巧克力在制作过程中要经历高温处理,能够杀死可能存在的病原微生物。最重要的是,这些微量的"额外蛋白质"实际上对人体无害,我们的消化系统能轻松处理它们。

再说了,我们日常生活中无意中摄入的昆虫碎片远不止于此。据估计,人类平均每年不知不觉地摄入约500克昆虫,相当于一斤重!想想看,你喝的果汁、吃的面粉制品、甚至呼吸的空气中都可能含有微量的昆虫成分。从这个角度看,巧克力中的那点虫子残骸简直"微不足道"了。

从康熙的“西洋药水”到情人节必备

巧克力是如何进入中国的呢?康熙四十五年(1706年),意大利传教士将巧克力饮料带到了中国,当时被翻译为"绰科拉",以"西洋药水"的名义进贡给康熙皇帝。康熙成为了第一个品尝巧克力的中国人,还特意命人打造了一套银器来盛放这种神秘饮料。

但有趣的是,康熙似乎对这种苦涩的饮料并不感冒。他曾下旨说:"但未写有何效益,治何病。殊未尽善。着再询问。绰科拉不必送。"翻译成现代语言就是:"这东西有什么用?治什么病?说明书不全。别送了!"就这样,巧克力与中国的第一次"约会"草草结束。

直到民国时期,巧克力才真正进入中国市场,主要流行于上海等沿海城市,但价格昂贵,普通人难以消费。1950年,上海益民食品厂接收了美国沙利文公司的设备,开始生产国产巧克力。而巧克力真正在中国普及,成为情人节、圣诞节等节日的常见礼物,也不过是近30年的事情。

如今,中国已成为亚洲最大的巧克力消费市场之一,年增长率曾高达12%。不过,中国人均巧克力消费量仅有100克左右,远低于瑞士(9公斤)、德国(8公斤)和英国(7.5公斤)等欧洲国家。这个差距说明中国巧克力市场还有巨大的增长空间。

巧克力背后的苦与甜

巧克力从美洲原住民的珍贵饮品,到如今全球每年近500万吨的消费量,经历了漫长的发展历程。它的生产过程中可能存在一些"不完美",但这恰恰反映了自然界的真实面貌。

最值得思考的是,在西非的象牙海岸,全球70%的可可豆产自那里,但当地种植可可的农民平均年收入不足1000美元,很多人一辈子都没尝过巧克力是什么味道。当我们享用一块精美的巧克力时,也许应该想一想,这块巧克力不仅包含甜蜜和昆虫残骸,还包含着无数人的辛勤劳动和汗水。

所以,下次当你咬下一口巧克力,不妨慢慢品味。那是跨越山海的旅程,是匠心独运的工艺,也是从苦到甜的转变。至于那些微小的"额外成分"?别太介意,它们不过是大自然给我们的一点小小"馈赠"罢了。